テプラで困った漢字はこれで解決!

名前付けやラベル整理など、オフィスや家庭で大活躍するテプラですが、使っているうちに「この漢字、どうやって出せばいいの?」と悩む場面に出くわしたことはありませんか。

特に人名や地名など、一般的でない難しい漢字を入力しようとすると、変換候補に出てこず、戸惑ってしまうこともあるかもしれません。

本記事では、そんな「テプラ 難しい漢字 出し方」に関する悩みを解決すべく、漢字変換のポイントや便利な機能、操作のコツをわかりやすく解説していきます。

普段何気なく使っているテプラにも、実は漢字入力を助けてくれる工夫がたくさんあるのです。

まずはその魅力と基本機能から一緒に確認していきましょう。

テプラの魅力と機能の概要

テプラは、簡単な操作でラベルを作成できる便利なアイテムとして、多くの職場や家庭で親しまれています。

ボタン操作だけで入力から印刷まで完了する手軽さに加え、書体・サイズ・枠線などのカスタマイズ性も高く、使い方次第で見た目にもこだわったラベルが作れるのが大きな魅力です。

また、テプラにはモデルによってPC接続が可能なタイプや、スマホアプリで入力できるタイプもあり、用途に応じた選び方ができます。

しかし、こうした機能性があるにもかかわらず、いざ「難しい漢字を入力しよう」と思うと、表示されない、変換されないといった壁にぶつかることがあります。

ここでは、そうした困難の原因を次に詳しく見ていきます。

難しい漢字の出し方が困難な理由

テプラで難しい漢字がなかなか出てこない理由はいくつかあります。

第一に、テプラに内蔵されている辞書機能には限りがあり、一般的な漢字しか登録されていないことが多い点が挙げられます。

特に人名漢字や異体字などは、日常的に使われないことも多く、変換対象になっていないことがあります。

また、漢字の読みが不明確な場合、検索しても目的の字にたどり着けないことがあり、これが「テプラ 難しい漢字 出し方」で多くの人がつまずくポイントです。

さらに、機種によって搭載されている辞書のバージョンも異なるため、「前に使っていた機種では出せたのに、今のテプラでは出ない」ということも起こり得ます。

漢字変換におけるテプラの役割

テプラにおける漢字変換機能は、内蔵辞書に登録された語彙に基づいて行われています。

つまり、表示できる漢字はテプラの中にあらかじめ組み込まれた文字セットに依存しており、パソコンやスマートフォンのように外部入力や辞書アップデートで自由に追加できるわけではありません。

したがって、難しい漢字を使いたい場合には、変換候補に出すための工夫や、テプラ本体の対応状況を把握することが必要です。

たとえば、読みの工夫や別の表記法を試してみること、またはPC・スマホ接続タイプのテプラを活用することで、難しい漢字の入力が可能になる場合もあります。

次の章では、そうした具体的な出し方のテクニックをご紹介していきます。

難しい漢字の出し方完全ガイド

テプラを使っていて、「この漢字、どうやって出すの?」と悩んだ経験はありませんか。

特に名字や地名、特殊な部首を含む漢字などは、変換候補に出ずに困ることがあります。

ここでは、そんな難しい漢字の出し方を機種別に詳しく解説します。

テプラには漢字変換表や便利な検索機能があり、それを使いこなすことで大幅に作業効率がアップします。

今回は、SR370・SR530・SR750といった人気モデルを例に、難しい漢字への対応方法やちょっとした入力のコツも合わせてご紹介します。

使い慣れていない方でも、この記事を読めば「テプラ 難しい漢字 出し方」の悩みがスッキリ解決できるはずです。

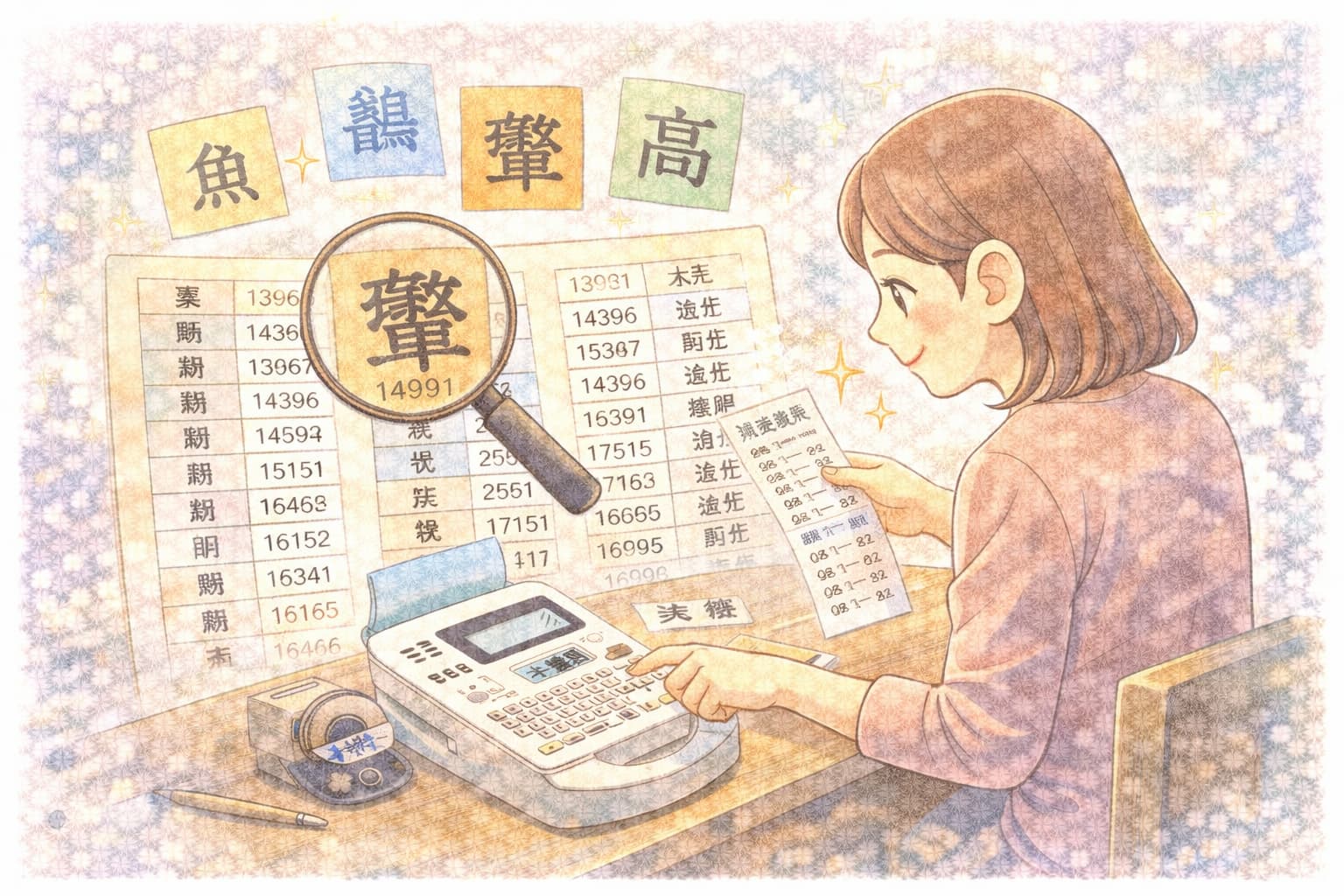

テプラの漢字変換表の利用方法

テプラには、付属の「漢字変換表」または「変換一覧表」が用意されているモデルが多くあります。

これは、搭載されている漢字の一覧や、出しにくい文字の読み方を掲載している資料です。

特に読みに自信がない漢字については、この表を活用することで目的の文字をすばやく見つけることができます。

変換表は取扱説明書と一緒に同梱されていたり、メーカー公式サイトからPDF形式でダウンロードできる場合もあります。

たとえば、「齋藤」の「齋」などは通常の変換では出にくいため、変換表で正確な読みを確認するのが有効です。

漢字変換表を一度確認しておくだけでも、迷う時間を大きく減らすことができます。

テプラ SR370での漢字出し方

テプラSR370は、家庭や小規模オフィスでの利用に適したモデルで、使いやすさが魅力です。

しかし、辞書の収録数に限りがあるため、難しい漢字を出すにはコツが必要です。

たとえば、変換候補に出てこない場合、まず「読み仮名」を別の形で入力してみる方法があります。

「さいとう」の「さい」を「サイトウ」とカタカナにしてから変換したり、「きむら」の「き」を「キムラ」で試すなど、入力パターンを変えることで解決できるケースもあります。

また、どうしても出ない場合は、同音異字の漢字を選んでおき、あとから修正印刷や手書き補完するのも一つの方法です。

テプラ SR530を使った難しい漢字変換

SR530は、PC接続対応の中堅モデルであり、手書き入力や多彩な変換機能を備えているのが特長です。

このモデルでは、難しい漢字でも比較的スムーズに変換できる傾向があります。

変換精度が高いため、正確な読み仮名を入力すれば、出したい漢字が表示される可能性が高いです。

たとえば、「薗部」や「饗庭」といった人名でも、正しい読みで入力すれば変換可能です。

また、メモリー機能を活用すれば、よく使う漢字を登録しておくことも可能です。

テプラSR530では、地名や役職名などで使われる難漢字に対応しやすい設計になっており、日常的にラベル作成を行う環境において重宝されています。

テプラ SR750での難しい漢字の変換一覧

SR750は、業務用にも使われる高性能モデルで、搭載されている漢字数が非常に豊富です。

このモデルでは、かなり複雑な漢字も変換候補として出すことができ、ユーザーからの信頼も厚い機種です。

特に、「纐纈(こうけつ)」や「魁(かい)」などの特殊文字も、正しい読みを入力すれば変換候補に現れる可能性があります。

また、PC接続による専用ソフトでの入力では、WindowsのIME機能を利用して変換が可能になるため、OS側で漢字を出して、それをテプラに反映させるという方法も有効です。

SR750では、フォント種類や文字サイズも柔軟に変更でき、業務の効率化にも大きく貢献します。

難しい漢字を簡単に出すためのコツ

テプラで難しい漢字を効率的に出すには、いくつかの工夫が必要です。

まず、読みが曖昧な場合は、インターネットや変換アプリを使って正しい読み仮名を調べてから入力するのがおすすめです。

また、カタカナで入力してから変換する方法も効果的です。

たとえば、「齋」や「邉」などの旧字体や異体字は、通常の読み仮名では出ない場合があります。

こうしたときは、まず簡易な漢字で印刷して手書き補完する、または専用ソフトから入力して印刷するなどの対応も視野に入れましょう。

さらに、モデルによって漢字の収録数や変換方法が異なるため、自分の使っているテプラの仕様をあらかじめ確認しておくことがスムーズな運用につながります。

テプラで使える漢字コード一覧

難しい漢字をテプラで入力したいとき、通常の変換操作ではどうしても出せないことがあります。

そんなときに役立つのが「漢字コード」や「区点コード」と呼ばれる数字の組み合わせです。

特定の漢字に割り当てられたコードを使えば、機種によっては直接その文字を呼び出すことができます。

とくに業務用モデルやパソコン接続型のテプラ(SR750など)では、こうしたコード入力に対応している場合があるため、事前にモデルの取扱説明書や公式サイトで確認しておくとよいでしょう。

「テプラ 難しい漢字 出し方」で困ったときは、こうした漢字コードの活用が突破口になります。

ここからは、具体的な使い方や検索方法を順に解説していきます。

漢字コードを用いた変換手順

漢字コードを使って難しい漢字をテプラに表示させるには、まず目的の文字に対応するコードを確認し、それを機種に応じた方法で入力します。

たとえば、PC接続型のテプラであれば、WindowsのIMEパッドを使って文字コードを確認した上で入力することで、対応する漢字を表示可能です。

テプラ本体でコード入力が可能な機種では、「メニュー」や「コード入力」モードから、十字キーやテンキーを使って数値を入力します。

コード入力には「シフトJISコード」や「区点コード」などの形式がありますが、テプラでは主にJISコードや区点コードに対応している場合が多いため、機種ごとの仕様に合わせて正確に入力する必要があります。

誤ったコードを入力すると意図しない文字が表示されるため、事前の確認は必須です。

区点コードの理解と活用法

区点コードとは、漢字や記号などの文字に割り当てられた数字の組み合わせで、主にJIS規格に基づいた文字の位置を示すものです。

たとえば、「髙(はしごだか)」という漢字は通常の変換では出にくいですが、区点コード「18-70」として指定することで表示可能になるケースもあります。

このコードは、JIS第1水準・第2水準に含まれている漢字に適用されることが多く、業務用のテプラやパソコン接続モデルであれば、区点コードに基づいた変換ができる可能性があります。

テプラで区点コードを使う場合は、あらかじめコード表を用意し、数値入力する必要があるため、少し慣れが必要ですが、一度覚えてしまえば難読漢字の入力が非常にスムーズになります。

特定の名字や地名に多い漢字にも対応しやすくなります。

漢字についての便利な検索方法

漢字コードを活用するためには、目的の漢字に対応するコードを正確に調べる必要があります。

そこで活用したいのがオンラインの漢字検索サービスや、JIS漢字コード対応の辞書サイトです。

「漢字 JISコード 検索」などと検索すれば、入力したい漢字をベースに、対応するコードや読み方、区点番号まで一覧表示してくれるツールが見つかります。

代表的なものとして「e-typingの漢字コード検索」や「漢字コード表.com」などがあり、これらを活用することで、どの機種のテプラでも対応可能か確認する手がかりになります。

また、Windowsの「IMEパッド」では、手書き入力からコードを探すこともできるため、漢字の読みが不明な場合にも非常に便利です。

こうした方法を知っておけば、「テプラ 難しい漢字 出し方」で悩む時間を大幅に削減できます。

テプラでの入力と文字フォントの選び方

テプラで印刷する際、文字フォントの選び方は仕上がりに大きく影響します。

特に漢字を使用するラベルでは、視認性や読みやすさ、用途に応じた雰囲気が大切になります。

用途に適したフォントを選ぶことで、プロフェッショナルな印象を与えるだけでなく、見る人にとっても快適な情報伝達が可能になります。

たとえば、業務用ラベルや棚ラベルにはシンプルで視認性の高いフォントが適しており、ギフトや名札ラベルなどでは少し柔らかい印象のフォントを選ぶことで、相手に温かさを伝えることもできます。

テプラではモデルによって選べるフォントの種類が異なるため、自分の使用目的に合った書体が使えるか、購入前に確認することが大切です。

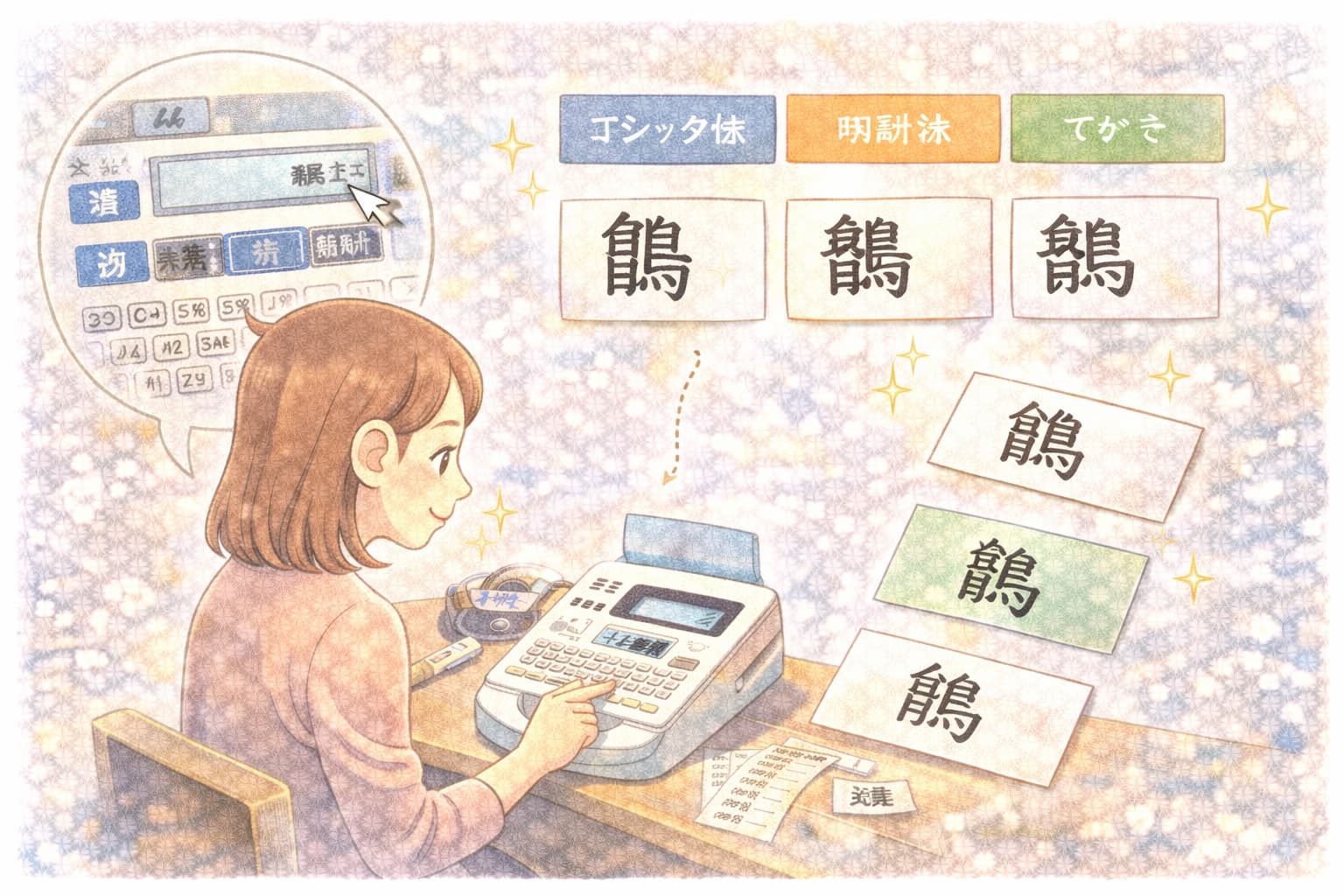

選ぶべきフォントの種類

テプラに搭載されているフォントは、モデルごとに異なりますが、一般的に「ゴシック体」「明朝体」「丸ゴシック体」などがよく使われます。

ビジネスでの使用には、文字の線がはっきりしていて読みやすいゴシック体が人気です。

書類整理や倉庫管理などでも、太字にしたゴシック体は視認性が高く、効率的な作業をサポートします。

一方で、プレゼント用のタグや贈答品ラベルなど、少しフォーマルな印象を与えたい場合には、上品な印象を持つ明朝体や、やさしい雰囲気の丸ゴシック体が適しています。

フォントを選ぶ際には、印刷サイズや使う場面を考慮して、最も見やすく、印象の良いものを選ぶのがポイントです。

フォントによる漢字表示の違い

フォントによって同じ漢字でも見た目が大きく変わることがあります。

たとえば「髙」や「邉」などの複雑な漢字は、フォントによって線がつぶれて読みにくくなることがあるため注意が必要です。

特に、小さなラベルに印刷する場合は、明朝体などの細い線を持つフォントでは文字がつぶれることがあります。

一方で、ゴシック体は線が均一でしっかりしているため、小さな文字でも視認性が保たれやすく、実用性に優れています。

用途に応じて、印刷テストを行いながら最適なフォントを見極めると良いでしょう。

SRシリーズの中でも上位モデルでは複数のフォントから選択できるため、視認性と美しさを兼ね備えた表示が可能です。

テプラユーザーへのおすすめリソース

難しい漢字をスムーズに出すためには、テプラを効率的に活用するためのリソースを知っておくことが役立ちます。

公式サイトのマニュアルやQ&Aページに加え、ユーザー同士が情報を共有している掲示板やアプリも存在します。

とくに漢字変換に悩むユーザーに向けたツールや情報は、検索の手間を大幅に省くうえ、独学でも使いこなせるようになるサポートになります。

以下では、テプラ利用者におすすめのリソースをいくつかご紹介します。

便利なテプラの漢字変換アプリ

スマートフォンやパソコンで利用できる漢字変換アプリは、テプラの入力を助ける強い味方です。

たとえば「Google 日本語入力」や「ATOK」などのIMEは、一般的な漢字から難読漢字まで高精度で変換できます。

また、「IMEパッド」の手書き認識機能を活用すれば、読みが不明な漢字でも手書き入力で探し出すことが可能です。

見つけた漢字をテプラで再現するには、同じ読み仮名で入力したり、コードを活用したりといった工夫が求められます。

さらに、メーカー公式アプリである「TEPRA PRO PCラベルソフト」を使えば、パソコン上で文字編集ができ、フォント選択や漢字の入力も柔軟に行えるので、効率的な作業が実現します。

漢字に関するFAQとユーザーの回答

「この漢字、テプラでどうやって出すの?」という疑問は、他のユーザーも抱えていることが多く、ネット上ではたくさんの質問と回答が飛び交っています。

たとえばYahoo!知恵袋や教えて! gooなどのQ&Aサイトでは、実際に困っている人と、それに対して実践的なアドバイスをしているユーザーのやり取りを見ることができます。

「テプラ 髙 出ない」などと具体的に検索するだけで、実際の対処法を知ることができるのは非常に便利です。

また、KING JIM公式サイトのFAQページも有益で、モデルごとにできること・できないことが明記されており、信頼性も高い情報源として活用できます。

まとめ

テプラは日常業務や家庭でも幅広く使える便利なラベルライターですが、「難しい漢字が出ない」と悩む声も少なくありません。

今回ご紹介したように、テプラには変換表や漢字コード、さらには区点コードなどを使った入力方法があり、モデルによっては複雑な文字も対応可能です。

特にSRシリーズでは、機種によって対応できる文字数やフォントが異なるため、目的に合ったモデル選びも重要なポイントになります。

また、漢字検索サイトやIMEパッドを活用することで、読み方が分からない文字でもスムーズに入力が可能です。

さらに、表示フォントを変えることで読みやすさを調整できるため、視認性の高いラベル作成にもつながります。

正しい使い方を知ることで、テプラはより強力なビジネスツールになります。

「テプラ 難しい漢字 出し方」でお困りの方は、今回の内容を参考に、快適なラベル作成を実現してください。