ビジネスシーンでの表現力を高める重要性

現代のビジネスでは、ただ正確に情報を伝えるだけでなく、「相手にどれだけわかりやすく伝えられるか」が重要な評価基準となっています。

特にメールやチャット、会議での発言など、文章や口頭での説明が多い場面では、自分の意図が正確に伝わらないと誤解を招き、信頼関係や仕事の効率にも悪影響を及ぼしかねません。

そうした中で、「わかりづらくてすみません」といったフォローの言葉は、コミュニケーションのすれ違いをやわらげる潤滑油のような役割を果たします。

この表現は相手に配慮しつつ、自分の説明が不十分だった可能性を認めることで、誠実さや謙虚さを印象づけることができます。

ビジネスにおける信頼の基盤として、こうした表現力の積み重ねは決して軽視できないのです。

現代ビジネスにおけるコミュニケーションの重要性

オンラインツールの発展により、対面でのやりとりが減っている今、文字や音声のみで情報を伝える力がますます求められています。

チャットやメールでは、表情や声のトーンが伝わらない分、言葉選びが非常に重要になります。

「言いたいことは正しいのに、なぜか伝わらない」という事態が多発するのは、まさにこの「伝え方」の問題です。

だからこそ、相手の立場に立って補足や謝意を表す「わかりづらくてすみません」のような一言が、相手の理解を助け、やりとりをスムーズにする大きな助けになります。

表現力アップがもたらすメリット

表現力が高まることで得られる最大のメリットは、仕事のスピードと質の向上です。

的確な表現で伝えることができれば、無駄な説明や誤解を防げるため、業務効率が大幅にアップします。

また、相手の反応を想定しながら言葉を選べるようになると、信頼感や安心感を与えることにもつながり、良好な人間関係を築くうえで大きな強みとなります。

とくに「わかりづらくてすみません」といった控えめで丁寧な表現は、ビジネスパートナーとの信頼構築において有効で、長期的な取引や社内外の円滑な連携にも好影響を与えるのです。

わかりづらくてすみませんを使うべき理由

「わかりづらくてすみません」は、自分の説明不足を認めるだけでなく、相手への配慮や思いやりを表すフレーズでもあります。

とくに目上の人や取引先とのやりとりでは、言葉遣い一つが相手の印象を左右します。

この一言を添えることで、誠実さや謙虚な姿勢が伝わり、たとえ内容に不備があったとしても、その後の対応次第で信頼を保つことができます。

また、このフレーズを使うことで相手の反応も柔らかくなり、トラブルや対立を防ぐクッションの役割を果たす点も大きな利点です。

「わかりづらくてすみません」の正しい使い方

「わかりづらくてすみません」は、ビジネスにおけるコミュニケーションのすれ違いを和らげる便利な表現です。

しかし、ただ使えばよいというわけではなく、適切な場面や言葉のトーンを意識しなければ、かえって軽く受け取られたり、誤解を与えることもあります。

ポイントは、謝罪の気持ちと説明責任の両方をきちんと伝えることです。

そのためにも、どんな場面で、どのように使うのが効果的かを理解し、表現の幅を広げることが重要です。

使用場面の具体例

「わかりづらくてすみません」が活躍するのは、説明資料の提示や口頭での説明の直後に、相手の理解が追いついていない様子を感じたときです。

たとえば、会議中にプレゼンの内容が伝わっていないと気づいたとき、「少しわかりづらかったかもしれません、補足させていただきます」と加えることで、相手への配慮と自責の姿勢を示すことができます。

また、メールやチャットでのやりとりでも、「先ほどのご案内、わかりづらくてすみません。

以下に補足いたします」と書くことで、丁寧かつ建設的な印象を与えることができます。

敬語としての適切な用法

「わかりづらくてすみません」は丁寧語ですが、目上の方や取引先に対しては、さらにフォーマルな言い回しに置き換えると安心です。

たとえば、「ご説明がわかりづらく、申し訳ございませんでした」「ご不明点が多く、恐縮です」といった敬語表現を使えば、より洗練された印象になります。

また、「わかりにくくてすみません」よりも「わかりづらくてすみません」の方がビジネス文脈には自然であり、文体全体のトーンに合わせて調整することが求められます。

効果的な謝罪に繋がるフレーズ

単に「わかりづらくてすみません」で終わらせるのではなく、その後に「補足させてください」「わかりやすく再度ご説明いたします」など、具体的な対応を示すことで、より信頼感のある謝罪になります。

たとえば、「ご案内がわかりづらくてすみません。

以下の資料を追記いたしましたので、あらためてご確認いただけますと幸いです」と続ければ、フォローの姿勢と誠意をしっかり伝えられます。

このように、謝罪とともに改善の意思を表現することが、効果的なビジネス対応につながるのです。

ビジネスメールでの表現力を向上させる

ビジネスメールでは、限られた文字数で的確に意思を伝える力が求められます。

そのため、内容が「わかりづらい」と感じさせてしまうと、相手にストレスを与えたり、誤解やトラブルの原因になることも。

とくに謝罪を含むニュアンスの伝え方には注意が必要です。

「わかりづらくてすみません」という表現を適切に使うことで、誠意ある対応が可能になります。

さらに、同様のニュアンスを持つ言い換えや、わかりやすく伝えるための工夫も理解しておくと、ビジネス上の信頼性が大きく高まります。

ビジネスメールにおける言い換え例

「わかりづらくてすみません」は便利な表現ですが、繰り返し使うと単調な印象を与えてしまうこともあります。

そこで、「ご説明が不十分で申し訳ありません」「ご案内に不備があり、混乱を招いてしまいました」など、状況に応じて言い換えることが有効です。

また、「もしご不明点がございましたら、遠慮なくお申し付けください」といったクッション言葉を加えることで、相手に安心感を与えながら再説明の機会を提供できます。

こうしたバリエーションを持っておくと、表現力が自然と高まり、円滑なコミュニケーションにつながります。

伝え方が悪くてすみませんの使いどころ

「伝え方が悪くてすみません」は、自己責任を強調したいときに使える便利な表現です。

たとえば、説明の途中で相手の表情が曇ったときや、メールへの返信で相手が誤解していたと分かった場合などに効果的です。

ただし、言い方によっては自己否定に取られることもあるため、「言葉足らずな点があったかもしれません」「説明に工夫が足りなかったかもしれません」など、ややマイルドな表現にすると柔らかい印象になります。

状況を見極め、相手との信頼関係を保ちながら使用することが大切です。

分かりづらい内容をクリアに伝えるテクニック

わかりにくい内容を明確に伝えるには、まず構造化が重要です。

箇条書きや段落分けを活用し、論点ごとに分けて書くことで、読み手の理解が深まります。

また、専門用語を多用しすぎないこと、抽象的な言い回しを避け、具体的な事例や数字を用いることで伝わりやすくなります。

さらに、「〜の理由は3つあります」「結論から申し上げますと」などのフレーズを活用すれば、情報の優先順位が明確になります。

こうしたテクニックを意識することで、「わかりづらい」という印象を未然に防ぐことが可能になります。

分かりづらい文章を改善する方法

ビジネスの現場では、「何を伝えたいのかがよく分からない」「読み返さないと意味がつかめない」といった“分かりづらい文章”が、相手の誤解や時間のロスを生む要因になります。

特にメールやチャットのやり取りでは、対面での補足が難しいため、一度のやり取りでいかに明確に伝えられるかが重要です。

ここでは、分かりにくい文章の原因を分析し、改善するための実践的なポイントを紹介します。

言葉の選び方や構成の工夫を身につけることで、誰にでも伝わる分かりやすい文章が書けるようになります。

分かりにくくなる原因分析

文章が分かりづらくなる大きな原因は、「主語と述語のねじれ」「情報の詰め込み過ぎ」「抽象的な表現」の3つです。

たとえば「それについては前にお話しした件の通りにしていただいて問題ありません」などは、何を指しているのか不明瞭で、受け手が戸惑う可能性があります。

また、専門用語や社内用語を無意識に多用するのも注意が必要です。

受け手の知識レベルに合わせて内容を整理し、必要に応じて補足や定義を入れることが大切です。

まずは「相手の立場で読んだとき、正確に理解できるか?」という視点を常に持つことが改善への第一歩です。

実例から学ぶ効果的な説明方法

たとえば、以下のような表現を比較すると効果的な説明のコツが見えてきます。

✕「資料の件、確認しておいてください」 ○「本日共有した企画書(A案)の2ページ目、売上予測の箇所をご確認ください。

ご意見を明日中にいただけますと助かります」 このように、何を・どこを・いつまでに・何をしてほしいのかを明示するだけで、文章の理解度は格段に上がります。

また、複数の項目がある場合は、番号や箇条書きを使って整理するのも効果的です。

読み手の負担を減らす意識を持つことで、文章の明瞭性が向上し、業務のスムーズな遂行にもつながります。

特に注意すべき言葉の選び方

言葉選びは、伝わりやすさに直結します。

たとえば「ご対応いただければ幸いです」という表現は丁寧ですが、曖昧です。

「〇日までにご確認ください」と明確に伝える方が親切です。

また、「先ほどの件」「例の件」などの指示語も、文脈によっては誤解を招く恐れがあります。

相手が初見でも理解できるよう、「何について」「どの案件か」を具体的に記載するように心がけましょう。

さらに、ビジネスでは丁寧すぎて回りくどい表現も避けたいところ。

簡潔で的確な言葉を選び、無駄を削ぎ落とすことが、より伝わる文章への第一歩です。

言い換えのテクニックとその重要性

ビジネスシーンでは、「伝わる言葉」を選ぶ能力が信頼や成果に直結します。

特に「わかりづらくてすみません」といった曖昧な表現は、相手の理解を妨げる要因になりかねません。

そこで有効なのが“言い換え”のテクニックです。

言い換えは単なる語句の置き換えではなく、相手にとって理解しやすく、心に残る表現を選び直す行為です。

状況に応じた柔軟な言葉選びができるようになると、相手の印象も好転し、ビジネスの信頼関係も強化されます。

ここでは、具体的な言い換えのランキングや、場面別の使い分け、信頼構築への影響などを紹介します。

分かりづらいを解消する言い換えランキング

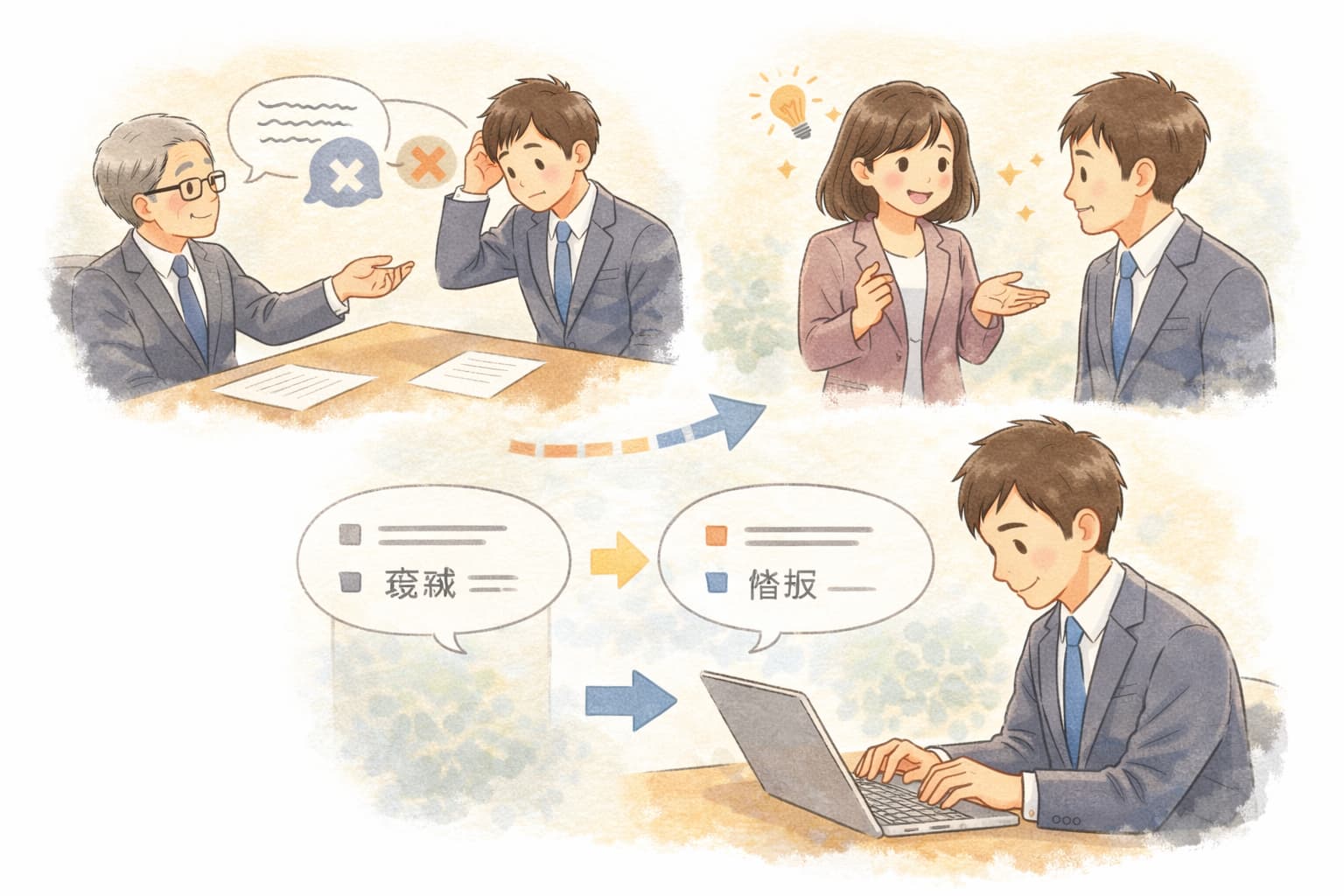

「わかりづらくてすみません」という表現は便利ですが、毎回同じ言い方では相手に飽きられたり、真意が伝わらなかったりすることもあります。

以下は、ビジネス文脈で好感を持たれやすい言い換え表現の例です。

1位:「ご説明が不十分でした、申し訳ありません」 2位:「ご理解いただきにくい内容となってしまい失礼いたしました」 3位:「内容が複雑でお手数をおかけいたしました」 これらは、謝罪の気持ちとともに具体的な原因や配慮の姿勢が伝わるため、より印象が良くなります。

言い換えに工夫を加えることで、相手の納得度や共感を高めることが可能です。

状況別の効果的な表現例

シチュエーションによって適切な言い換え表現は異なります。

たとえば、初対面のクライアントに対しては、「ご説明が至らず申し訳ありません。

補足させていただきます」のように、敬意と補足の意志を込めた表現が適しています。

一方、社内での上司とのやり取りでは「表現がわかりにくかったですね、すみません。

言い直します」とカジュアルかつ誠意ある言い換えが好まれます。

また、メールでは「恐れ入りますが、補足いたします」といった文語調の表現も効果的です。

相手や媒体に合わせた適切な表現選びは、ビジネススキルとして高く評価されます。

言葉を使った信頼構築の重要性

言葉は単なる情報伝達の手段ではなく、相手との信頼関係を築くための重要なツールです。

とりわけビジネスでは、正確さだけでなく、配慮や姿勢までもが文章から伝わるため、表現ひとつで相手の印象が大きく変わることもあります。

例えば、「すみません」を「申し訳ありません」に変えるだけで、より真摯な姿勢が伝わります。

また、誤解が生じた際に「お手数をおかけしました」と一言添えることで、相手の気持ちを和らげることができます。

こうした小さな言葉の積み重ねが、信頼を得るための土台となるのです。

丁寧で的確な言葉選びを日常的に心がけましょう。

ビジネスにおける謝罪の意義

ビジネスの現場では、あらゆる場面で謝罪の機会が生じます。

しかし、謝罪とは単なる「お詫び」ではなく、相手との信頼関係を維持・回復するための重要なコミュニケーション手段です。

とくに「わかりづらくてすみません」といった表現は、相手が感じた不便や混乱を認識していることを示すサインとなります。

このひとことがあるだけで、相手は「自分の気持ちを察してくれた」と受け取ることができ、関係性に温かみが生まれます。

ビジネスにおける謝罪は、誤りを責められることを恐れるものではなく、信頼を築く“チャンス”と捉えるべきです。

適切なタイミングと言葉選びができれば、謝罪はあなたの印象を高め、相手との関係をより良好なものへと導く力を持っています。

謝罪が信頼関係に与える影響

適切な謝罪は、信頼関係を築くうえで非常に大きな役割を果たします。

たとえば、伝達ミスや誤解が生じた場面で「分かりづらかったようで申し訳ありません」と丁寧に伝えると、相手は「こちらの状況を理解しようとしてくれている」と感じ、心理的な壁が下がります。

逆に、言い訳や無視をしてしまえば、たとえ小さなトラブルであっても、不信感が蓄積しやすくなります。

特にビジネスでは一度の印象が次の契約ややりとりに直結するため、謝罪の有無とその質は極めて重要です。

「非を認めること」ではなく、「相手の不快や不便に共感し、対応する姿勢を見せること」こそが、信頼関係を深める鍵になります。

正しい謝罪のタイミングとアプローチ

謝罪の効果を最大限に高めるには、タイミングと伝え方の工夫が欠かせません。

まず、謝罪は早すぎても遅すぎても逆効果です。

相手が困惑していると気づいたその瞬間、可能な限り早く反応することが理想です。

たとえば、会議中に「説明が分かりにくかったかもしれません、補足いたします」と即座に一言加えるだけで、場の空気は和らぎます。

また、メールなどの非対面コミュニケーションでは、「ご不明な点がありましたら、どうぞ遠慮なくお知らせください」と添えるのも良いアプローチです。

謝罪には「気付き」と「行動」がセットであることが大切であり、誠実さが伝わるかどうかが最終的な評価につながります。

分かりづらい表現へのほんの少しの配慮

言葉がわかりにくかったと感じた相手に対し、すぐにフォローを入れることは、ビジネスマナーの一環です。

「伝え方が不十分で申し訳ありません」「補足させていただいてもよろしいでしょうか」など、相手への配慮が感じられる一言を添えるだけで、あなたの印象は大きく変わります。

ビジネスの場では、内容の正しさ以上に“伝わり方”が重視されます。

専門用語の多用や回りくどい言い回しは避け、相手の理解度や立場を想定した表現が求められます。

「わかりづらくてすみません」という気持ちを軸に、再説明や資料補足を丁寧に行うことで、誤解や摩擦を未然に防ぐことができるのです。

ちょっとした言葉の気遣いが、信頼を積み上げる力になります。

具体的な質問への回答法

ビジネスシーンでは、単に質問に答えるだけでなく「相手の理解を促進し、納得感を得てもらう」ことが求められます。

質問に対して的確かつ簡潔に回答することはもちろんですが、前提条件や背景も軽く触れることで、より理解度が深まります。

たとえば「この資料は何のためのものですか?」という問いに対しては、「これは今期の業績改善を目的とした企画案で、営業部の方向性を示すために作成しています」と背景を添えると、相手の納得感が増します。

加えて、相手が抱いている疑問点を推察し、「ご不明な点が他にもあれば、遠慮なくお聞きください」と伝えることで、対話を促進する姿勢も示せます。

相手の理解を深めるための問いかけ

一方的に説明するだけでは、相手が本当に理解しているかどうかはわかりません。

そこで効果的なのが、「ここまでの説明でご不明な点はありませんか?」や「この内容で方向性は一致していますか?」といった確認の問いかけです。

このような質問は、相手に思考の余白を与え、自らの理解を点検させる機会になります。

さらに、相手がうまく言語化できない場合もあるため、「たとえば〇〇のようなケースを想定してご説明しましたが、ご懸念がある点はございますか?」と、具体的なシーンを示しながら質問することも有効です。

問いかけによって相手の思考を深めることは、質の高いコミュニケーションの第一歩となります。

質問の仕方がコミュニケーションに与える影響

質問は「知識を得るための手段」であると同時に、「信頼関係を築くためのツール」でもあります。

たとえば、相手の考えを否定せず「なぜそう思われたのですか?」と柔らかく聞くことで、理解しようとする姿勢が伝わります。

反対に、「それは間違っていますよね?」のような断定的な質問は、相手を防御的にさせてしまい、円滑なやりとりを阻害する可能性があります。

質問の語尾やトーンひとつで印象は大きく変わりますので、「~でしょうか」「~かもしれませんね」といった柔らかな表現を意識すると、より協力的な関係を築きやすくなります。

相手に寄り添う気持ちを込めた質問が、双方の理解と信頼を深めてくれます。

相手の意見を引き出すテクニック

良好な対話を促すためには、相手が話しやすい雰囲気をつくることが大切です。

「〇〇についてどう思われますか?」といったオープンクエスチョンは、相手の自由な発言を促します。

また、相手が意見を出しにくそうな場合には、「もし〇〇だったらどうしますか?」と仮定を提示することで、発言しやすくするのも有効です。

さらに、相手の発言に対して「それは新しい視点ですね」「興味深いご意見です」と肯定的なフィードバックを返すことで、相手は安心して自分の意見を伝えやすくなります。

引き出すための質問力は、ビジネスだけでなくあらゆる人間関係においても信頼と共感を育む要素となります。

まとめと今後のアクション

「わかりづらくてすみません」といった一言をきっかけに、相手に配慮した表現・説明・質問の仕方を工夫することが、ビジネスにおけるコミュニケーション力の向上につながります。

特に、質問への回答の仕方や相手の意見を引き出すテクニックは、実践的な場面で役立つ知識です。

今後は、ただ伝えるのではなく、「どう伝えたら伝わるか」「どんな言葉なら相手に届くか」を意識しながらやり取りを行うことが大切です。

小さな言い換えや一言の気遣いが、大きな信頼構築に繋がることを意識し、日々のコミュニケーションに活かしていきましょう。